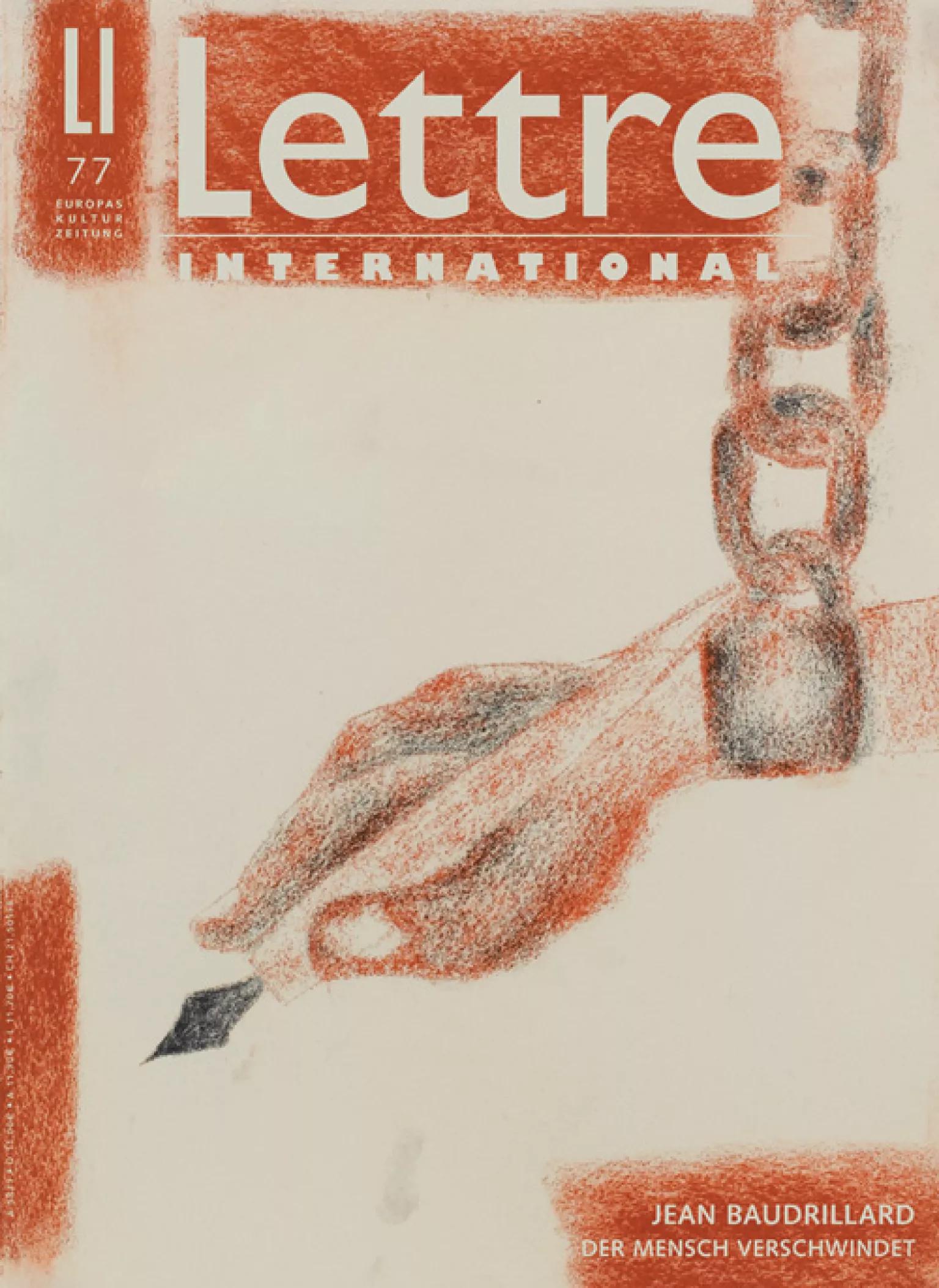

LI 77, Sommer 2007

Warum ist nicht alles schon verschwunden?

Elementardaten

Genre: Essay

Übersetzung: Aus dem Französischen von Markus Sedlaczek

Textauszug

Wenn ich von der Zeit spreche, dann deshalb, weil sie noch nicht ist.

Wenn ich von einem Ort spreche, dann deshalb, weil er verschwunden ist.

Wenn ich von einem Menschen spreche, dann deshalb, weil er schon tot ist.

Wenn ich von der Zeit spreche, dann deshalb, weil sie schon nicht mehr ist.

Sprechen wir also von der Welt, aus der der Mensch verschwunden ist.

Es handelt sich um ein Verschwinden, und nicht um Erschöpfung, Aussterben oder Vernichtung. Die Erschöpfung von Ressourcen, das Aussterben von Arten, das sind physikalische Prozesse oder Naturphänomene.

Eben darin besteht der ganze Unterschied: Die Spezies Mensch ist zweifellos die einzige, die einen spezifischen Modus des Verschwindens erfand, der nichts mit dem Naturgesetz zu tun hat. Vielleicht sogar eine Kunst des Verschwindens.

Beginnen wir mit dem Verschwinden des Realen. Über den Mord an der Realität im Zeitalter der Medien, des Virtuellen und der Netze ist genug gesagt worden – ohne daß man sich allzusehr die Frage gestellt hätte, wann das Reale denn zu existieren begann. Wenn man nun aber genauer hinschaut, sieht man, daß die reale Welt in der Moderne mit dem Entschluß beginnt, sie umzuwandeln, und zwar durch Wissenschaft, die analytische Erkenntnis der Welt und deren technologische Anwendung – das heißt, Hannah Arendt zufolge,1 mit der Erfindung eines archimedischen Punkts außerhalb der Welt (ausgehend von der Erfindung des Teleskops durch Galilei und der Entdeckung der mathematischen Berechnung), wodurch die natürliche Welt definitiv auf Distanz gehalten wird. Das ist der Moment, da der Mensch sich der Welt zum einen entledigt, indem er sie analysiert und verwandelt, ihr gleichzeitig aber auch Realitätskraft verleiht. Man kann also sagen, daß die reale Welt paradoxerweise genau zu jenem Zeitpunkt zu verschwinden beginnt, da sie zu existieren beginnt.

Durch sein außergewöhnliches Erkenntnisvermögen löst der Mensch, während er der Welt Sinn, Wert und Realität verleiht, gleichzeitig und parallel dazu einen Prozeß der Auflösung aus. („Analysieren“ bedeutet wörtlich „auflösen“.)

Wir müssen jedoch zweifellos noch weiter zurückgehen: bis zum Begriff und zur Sprache. Indem der Mensch sich die Dinge vorstellt, sie benennt und in Begriffe faßt, sorgt er dafür, daß sie existieren, jagt sie jedoch gleichzeitig ihrem Verlust entgegen, löst sie auf subtile Weise von ihrer rohen Realität. So existiert der Klassenkampf von dem Moment an, da Marx ihn beim Namen nennt. In seiner intensivsten Form jedoch existiert er zweifellos nur vor seiner Benennung. Nachher ist er nur noch im Schwinden begriffen. Der Moment, da eine Sache benannt wird, da sich die Vorstellung und der Begriff ihrer bemächtigen, ist eben jener Moment, da sie beginnt, ihre Energie einzubüßen – auf die Gefahr hin, zu einer Wahrheit zu werden oder sich als Ideologie aufzuzwingen. Dasselbe läßt sich auch vom Unbewußten und seiner Entdeckung durch Freud sagen. Der Begriff tritt in Erscheinung, wenn etwas zu verschwinden beginnt.

Die Eule, sagt Hegel, beginnt ihren Flug, wenn die Dämmerung hereinbricht.

Die Globalisierung: Vielleicht spricht man deshalb so viel von ihr – als einer Evidenz oder einer unbestreitbaren Realität –, weil sie den Gipfelpunkt ihrer Bewegung schon überschritten hat und wir bereits unter dem Einfluß von etwas anderem stehen.

So verflüchtigt sich das Reale im Begriff. Noch paradoxer ist jedoch die exakt umgekehrte Bewegung, durch die der Begriff oder die Idee (aber auch das Phantasma, die Utopie, der Traum, das Begehren) sich in ihrer Realisierung selbst verflüchtigen. Dann nämlich, wenn durch ein Übermaß an Realität alles verschwindet, wenn der Mensch dank der Entfaltung einer grenzenlosen – mentalen wie materiellen – Technologie in der Lage ist, bis ans Ende seiner Möglichkeiten zu gehen, und eben dadurch verschwindet, wobei er einer künstlichen Welt Platz macht, die ihn vertreibt – durch eine Integrationsleistung, die in gewisser Weise das höchste Stadium des Materialismus darstellt. (Marx: das idealistische Stadium der Interpretation und die unaufhaltsame Transformation, die zu einer Welt ohne uns führt.) Diese Welt ist vollkommen objektiv, da es in ihr niemanden mehr gibt, um sie zu sehen. Rein operational geworden, besteht kein Bedarf mehr für unsere Vorstellung, und im übrigen ist ein Vorstellen ja gar nicht mehr möglich.

(...)