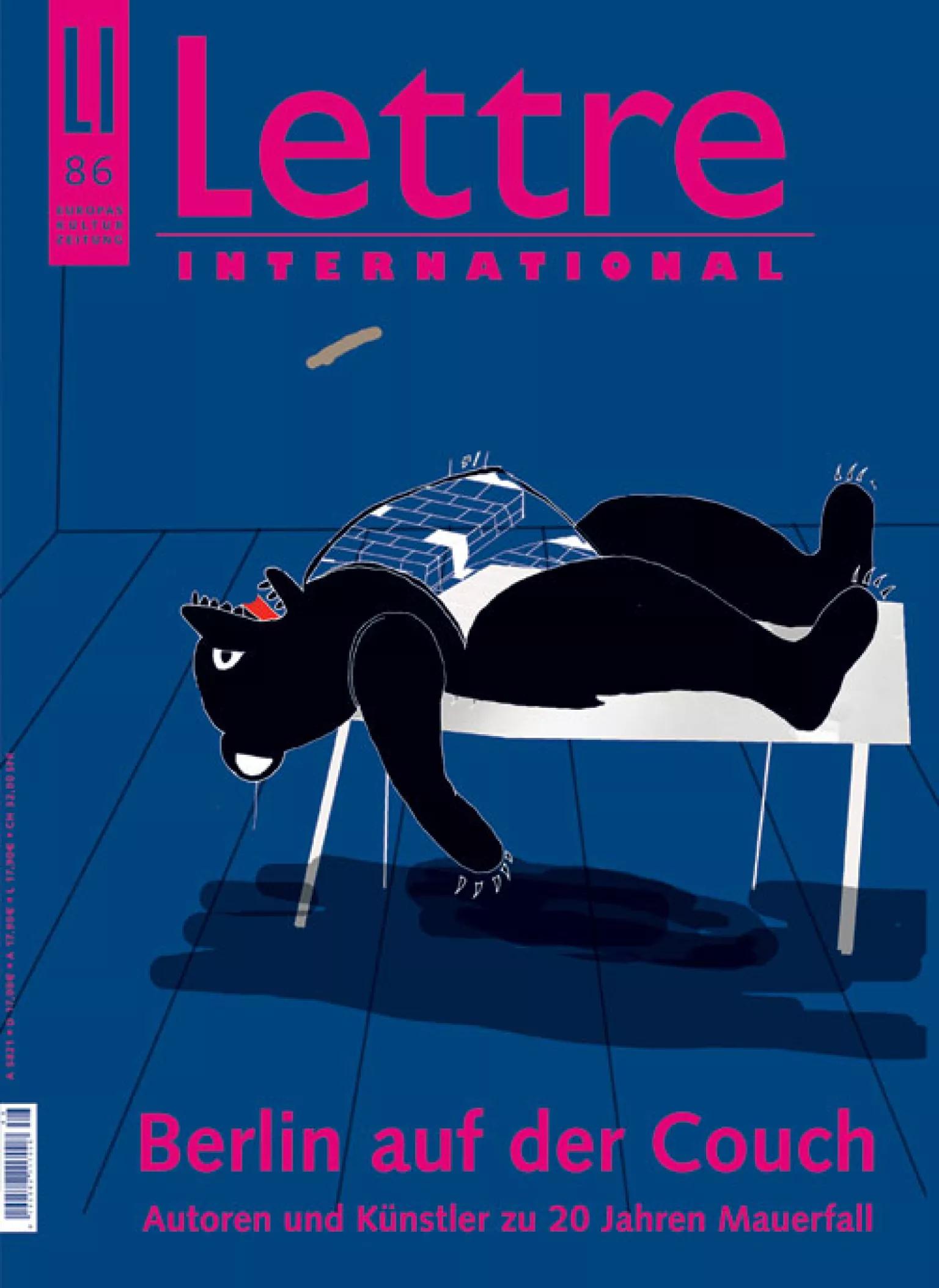

LI 86, Herbst 2009

Berliner Utopie

Von Fortschritt und Illusionen und einem niemals ausgeträumte TraumElementardaten

Genre: Erinnerung, Essay, Stadtporträt

Übersetzung: Aus dem Französischen von Inés Koebel

Textauszug

Bisweilen, vor allem im Frühling, lausche ich dem Hämmern des Vogels, der in den Kastanien im Hof unter der Rinde der alten Bäume nach Würmern sucht. Sie kommen mir immer wie wackere, unermüdliche Arbeiter vor, diese Vögel, die um des Überlebens willen Gefahr laufen, sich den Schädel zu verletzen. Insbesondere der Rhythmus ihrer Hammerschläge läßt mich aufhorchen, sie klingen wie eine Maschinenpistole mit einem etwas kleinen Magazin. Beharrlich sich wiederholende kurze Feuerstöße, die in mir die Erinnerung an die übergroßen Spechte auf der Berliner Mauer wachrufen. Das Lärmen des Vogels in den Kastanien bringt mir jenes ferne Echo zurück, das ich zum ersten Mal im März 1990 vernahm. Bei meinem ersten Besuch in der ehemals deutschen Hauptstadt, die vielleicht wieder Hauptstadt werden würde, habe ich mich oft gefragt: Was eigentlich suchen diese unermüdlichen Arbeiter auf der Demarkationslinie dieser beiden Städte? Und ich glaubte zu verstehen oder hoffte zumindest, daß sie unter den Ruinen der Welt von Jalta nach einem Stückchen konkreter Utopie suchten. Ich hätte ebenfalls gern zum Hammer gegriffen und diese steinerne Trennwand zwischen zwei Welten erklommen, die auf der einen wie auf der anderen Seite auch die meinen waren. Ich stamme aus einer Familie von Schmieden. Sie stellten Kupferkessel her. Daher konnte ich von Kindesbeinen an mit dem Hammer umgehen. Beseelt vom Wunsch, bei der Zerstörung der alten trennenden Welt mitzuhelfen, begann ich meine rechte Hand, als hielte ich in ihr noch jenes Werkzeug meiner fernen slowenischen Kindheit, zu bewegen und die stets gleichbleibenden Bewegungen meines Vaters und meiner Onkel nachzuahmen. Und mir schien diese Arbeit so vertraut, daß es mir vorkam, als befände auch ich mich seit langem auf einer der vielen Mauern des heutigen Europa.

Als im ehemaligen Jugoslawien geborener Slowene kannte ich die Grenze, die quer durch Gorica verlief – eine einstmals vorwiegend slowenische Stadt, die zunehmend mehrheitlich italienisch wird. Auch diese Stadt war zweigeteilt, in ein italienisches Gorizia und in ein jugoslawisches, genauer: slowenisches Nova Gorica. Von Kindesbeinen an hörte ich Geschichten von Leuten, die über die Demarkationslinie flüchteten, um sich im Westen ihr tägliches Brot zu beschaffen. Vielleicht habe ich deshalb die Tragödie Deutschlands begriffen und was es für das Land bedeutete, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, ebenso wie seine Hauptstadt Berlin zweigeteilt zu werden. Allerdings habe ich noch weitere Teilungen dieser Art miterleben müssen, und selbst meine erste Reise nach Frankreich war vor allem eine „Grenzerfahrung“. Vielleicht ist diese Erfahrung beim Passieren der Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich in Vallorbe, die sich mir unauslöschlich einprägte, der Grund, weshalb ich in Paris nie wirklich habe heimisch werden können. Die Totenstille unter den Reisenden aus dem ehemaligen Jugoslawien, die wie ich angstvoll auf jenes „Ihre Aufenthaltserlaubnis bitte!“ der französischen Grenzbeamten warteten, ist mir unvergeßlich.

Meine erste Begegnung mit Berlin verlief wohl deshalb in so vertrauten Bahnen, weil sie mich an mein eigenes Schicksal erinnerte, an Erlebtes und an meine Ängste beim Passieren einer Grenze. Das Gesicht der deutschen Hauptstadt, die im März 1990 neu Geschichte schrieb und sich bewußt wurde, daß sie die Vergangenheit ein für allemal hinter sich gelassen hatte, zeigte sich mir heiter. Ich habe den Fall der Mauer fast unmittelbar miterlebt, mein Freund Walter Aue rief mich in Paris an und schrie begeistert ins Telefon: „Wir können jetzt rüber in den Osten!“ Ostdeutschland war auch Teil meines Schülerschicksals gewesen. Von dort kam meine erste Braille-Schreibmaschine, ebenso mein erster plastischer Weltatlas. Ich war sehr glücklich in Berlin bei dem Gedanken, daß auch ich jene Orte würde aufsuchen können, an denen meine Landkarten entstanden waren und meine erste Schreibmaschine, der ich so viel verdanke. Als ich zum ersten Mal die Grenze passierte, die Berlin teilte, prüften die Beamten auf beiden Seiten meinen Paß eher gewohnheitsmäßig als überzeugt, daß sie es mit einem suspekten Emigranten zu tun hätten. Ja, an diesen europäischen Grenzen, die ich auf meinen Reisen zwischen Paris und Slowenien so häufig habe überqueren müssen, wurde ich oft als jemand angesehen, den es zu kontrollieren galt, als ein Reisender, der sich dafür rechtfertigen mußte, warum er zwischen der kommunistischen und der sogenannten freien Welt verkehrte. Ungeachtet der politischen Lage, in der sich das zwischen zwei Blöcken gefangene Jugoslawien befand, war ich wie alle anderen jugoslawischen Staatsbürger mit dem Makel behaftet oder gar dem unverzeihlichen Fehler, von anderswo zu sein. Sünder wider Willen und nichts sonst waren wir für die Vertreter der westlichen Obrigkeit, die mich bis heute begleitet haben und dies wohl bis ans Ende meiner Tage tun werden.

Die Aufbruchsstimmung in jenem Berliner März ließ mich dies alles vergessen. Mein Herz klammerte sich mit seiner ganzen vormals desillusionierten Kraft begeistert an eine neue, durch die Zerstörung der Schandmauer bestärkte Illusion. Im allgemeinen Glückstaumel war ich wie jedermann überzeugt, daß die Hämmer der Mauerspechte die Wiege eines neuen Europa zum Schwingen brachten. In diesen Traum versunken, sah ich Zeus vor mir; er hatte sich in einen Stier verwandelt, um die schöne Europa zu entführen. Zweifellos eine hübsche Legende, die in diesen Berliner Tagen einen neuen Sinn bekam. Anders als im griechischen Mythos standen sich diesmal zwei Stiere gegenüber, der eine aus dem Osten, der andere aus dem Westen, und stritten artig um das Privileg, die neue, aus den Fängen der Vergangenheit befreite Europa auf ihrem Rücken tragen zu dürfen. Damals wußte ich noch nicht, daß diese großherzige Begegnung der zwei Teile Europas in eine Enttäuschung münden würde, wie ich sie in diesen Stunden des historischen Hochgefühls nie vermutet hätte. Auch wenn Berlin noch nicht die Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands war, wußte ich doch, daß die sowjetischen Soldaten, die im Osten noch Wache hielten, bald abziehen würden. Schon damals sahen sie großzügig über meine Blitzlichter hinweg, die sie blendeten, und ließen sich stoisch photographieren. Später sprachen sie mich sogar an, da sie mir einiges von dem Material, das sie nicht mehr benötigten, verkaufen wollten. Vielleicht waren es gar nicht sie selbst, sondern Zwischenhändler, die mir Helme und Abzeichen anboten. Manche versuchten es auch mit Uniformen und Feldstechern, die vormals der sowjetischen Flotte im Baltikum gehört hatten. Ich bedaure, keines dieser „weitsichtigen“ Geräte gekauft zu haben. Vielleicht hätte es mir ermöglicht, ein wenig weiter zu sehen, über die, wie Malraux sagte, lyrische Illusion hinaus, der ich mich mit Leib und Seele hingab. Das Rad der Geschichte, das sich direkt vor der Berliner Mauer unaufhaltsam in Bewegung gesetzt hatte, hatte mich in seinen Bann gezogen.

(...)