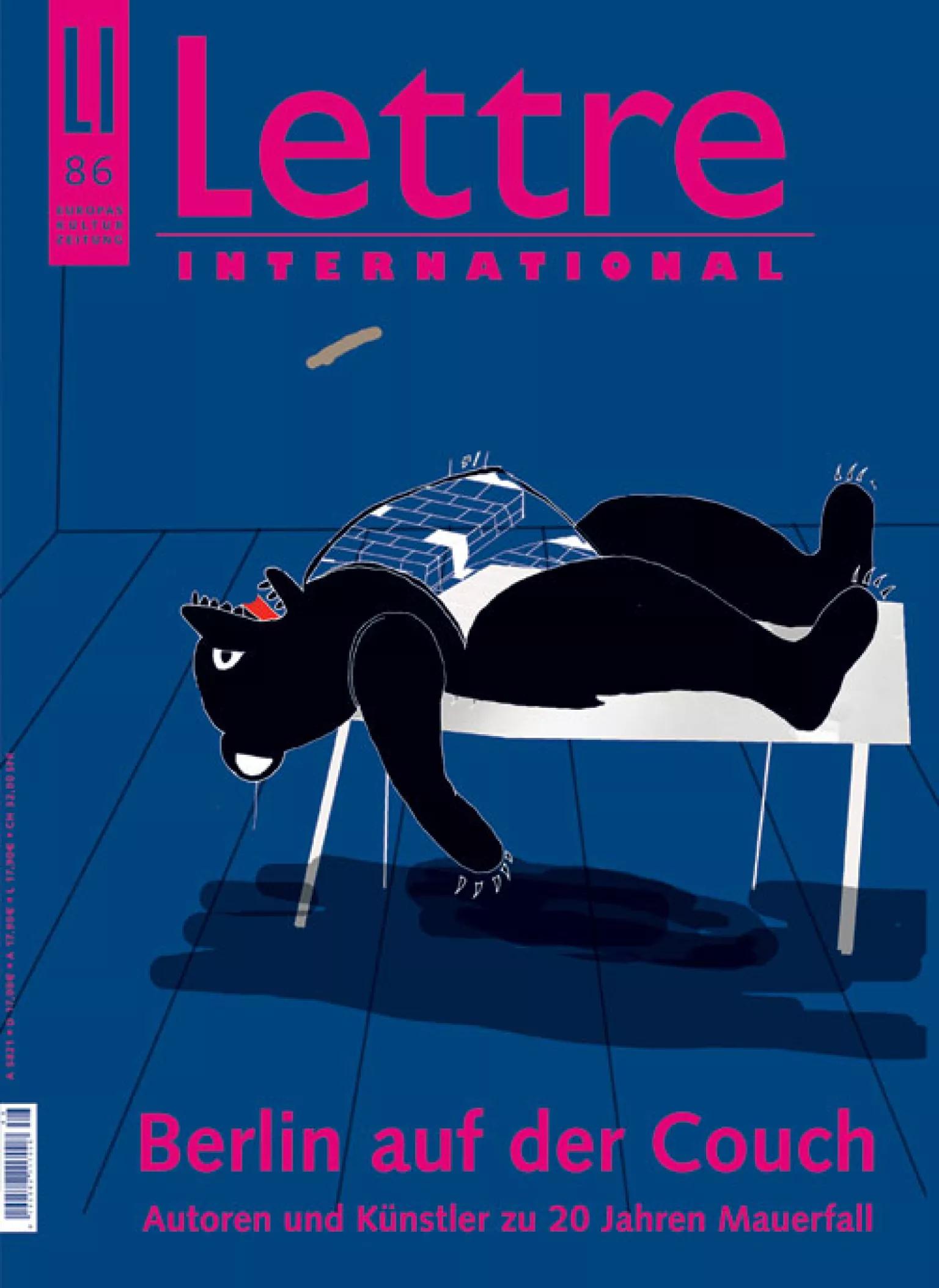

LI 86, Herbst 2009

Mythos Berlin

1989 / 2009 - Zur Weltvergessenheit einer GenerationElementardaten

Textauszug

Berlin, das ist eine Stadt der schweren Ladungen, eine Stadt, in der man Geschichte mit der Atemluft einsaugt. Mit seiner wechselvollen Geschichte aus Größenwahn und Katastrophen, Euphorie und Katzenjammer bleibt Berlin immer auf der Suche nach sich selbst, nach Identität, nach besseren Zeiten, an die man anknüpfen kann. Mythos Berlin hieß eine große Ausstellung kurz vor dem Mauerfall in Westberlin. Und nach der Wende labte man sich ausgiebig am üppigen Leib des eigenen Mythos. Jahrelang propagierte man, Berlin sei die „Mitte Europas“, heute erklären Politiker und Werbestrategen Berlin zur „Stadt der kreativen Klasse“ oder zur „Stadt des Wissens“. In regelmäßigen Abständen werden rhetorische Großvokabeln erfunden und wie Luftblasen in den Äther entlassen. Um den lange zelebrierten Metaphernkern der Mitte haben sich zahlreiche kompatible Submetaphern angelagert, die der „Drehscheibe“, der „Schnittstelle“, des „Begegnungsorts“ von Ost und West.

Der Mythos von „Europas Mitte“, der nach dem Mauerfall 1989 aufkommt, ist Ausdruck des Versuchs, eine Ideologie für die politische Klasse, für Politiker, Lobbyisten und Medien zu schaffen. Es geht immer um rhetorische Strategien bis zur Formel: Berlin ist arm, aber sexy. Diese verhindern, daß Menschen sich mit dem befassen, was tatsächlich geschieht. In dem Film Überall Osten über Westberlin führen alle Himmelsrichtungen nach Osten, wohin man auch strebt. Das war die alte Lage. Heute muß man sich fragen, welche Rolle Berlin in Europa, innerhalb Deutschlands wirklich einnimmt. Die Träume von der emphatischen Begegnung des Ostens mit dem Westen sind ausgeträumt. Die alten Verknüpfungen gibt es nicht mehr. Für die Tschechen ist die nächste westliche Stadt nicht mehr Berlin, sondern man fliegt direkt nach New York oder London. Oder fährt nach Wien.

Die Grundfigur der Formel „Berlin als Mitte Europas“ war die einer Wiederholung, einer Wiederherstellung der zeitweilig verlorenen Mittlerfunktion zwischen Ost und West, Paris und Petersburg. Man suggeriert die Renaissance alter Verbindungen, einer geopolitischen Position, einer politisch-historischen Topographie aus der Vorkriegszeit, die sich erneut herstellen soll. Dazu paßten die früheren Ausstellungen Paris–Berlin, Paris–Moskau, Berlin–New York. Berlin als „Mitte Europas“ wurde von Politikern als Garantieformel dafür gebraucht, daß Berlin seine historisch verbürgten politisch-geographischen Rechte wieder übernehmen würde. Die Zukunft wurde aus der Vergangenheit deduziert. Die Mitte als natürliches Gravitationszentrum bedeutet eine apriorische Anziehungskraft, der man sich nicht entziehen kann. Die Mitte-Suggestivität funktionierte auch deshalb, weil sie so gut zu Berlins Geltungsbedürfnis paßte. Die Wunden der geschundenen Insulaner brauchten den Balsam der Anerkennung ihrer Opferrolle. Sie reklamierten, für die privilegierten Westdeutschen die Stadt trotz aller Schwierigkeiten am Leben gehalten zu haben, und fanden eine Belohnung nur angemessen. Diesen geschundenen Seelen wurde nun das Versprechen zuteil, aus einer marginalen Lebenslage in den europäischen Lebensmittelpunkt zu rücken – endlich schauten die Völker der Welt auf diese Stadt!

Es ging auch um die Anerkennung der Hauptstadt Deutschlands als Zentrum Europas, weil diese Position durch die Osterweiterung der EU als prädestiniert galt für eine Mittlerfunktion. Doch der Zweite Weltkrieg und die Teilung Europas hatten eine Verschiebung aller Zentren nach Westen zur Folge. Deutsch war früher die Kultursprache Osteuropas, heute ist es Englisch. Der alte Traum, wieder stark nach Osteuropa auszustrahlen, hat sich aufgrund der historischen Transformationen verflüchtigt.

Wenn Berlin seine Rolle als „Mitte“ ernst genommen hätte, hätte es dann nicht versuchen müssen, neue Verkehrsverbindungen, Tauschprozesse, Logistiken, Kontakte, Infrastrukturen forciert nach Osten zu entwickeln? Bis heute gibt es doch nicht einmal das Projekt eines Hochgeschwindigkeitszugs nach Warschau oder Prag.

Wenn man an alte Traditionslinien von Berlin über Wien nach Osteuropa denkt, an Elias Canetti, der die Donau noch als kulturellen Verbindungsfluß beschreibt (er selbst kommt aus Bulgarien, Teile der Familie leben in Frankreich, in Wien oder London), muß man sich eingestehen, daß es solche Familienverzweigungen über Europas Grenzen hinweg kaum mehr gibt. Heute gibt es informelle Verbindungen zwischen Menschen, die in London, Paris oder Berlin arbeiten und sich für Entwicklungen in Kunst, Musik und Clubkultur interessieren. Hierbei spielt Berlin eine Rolle. An die Stelle der „Mitte“ treten andere Begegnungsweisen und Beziehungsformen, die sich mal konzentrieren und verdichten, mal auflösen und weiterwandern – ein fließendes System von Verbindungen, das eine Zeitlang eine Art von Mythos generieren kann: Jeder muß mal da gewesen sein, und nach einigen Jahren ist alles wieder verschwunden. Die Bareuphorie, die Club- und Tanzkulturen kommunizieren über Flyer, Internet, SMS-Mobs, temporäre Agglomerationen; das Bild der „Mitte“ ist dagegen im 19. Jahrhundert angesiedelt. Diese neue Art flüchtiger Vernetzung und temporärer Konzentration früh in den Blick zu nehmen wäre spannend gewesen. Es hat sich ja etwas getan im Bereich der Kunst, der Musik, der Clubkultur, auch der Architektur. An den Rändern gibt es Verdichtungen, die hochinteressant sind, aber das hat nichts zu tun mit der starken Vorstellung einer kulturellen Metropole, die zusammenhängt mit wirtschaftlicher und politischer Macht.

Westberlin hatte vor der Einheit, um seinen logistischen Nachteilen als Insel entgegenzuwirken, Attraktionen und Angebote, um Menschen anzuziehen und zu binden. Liberalität bei der politischen Elite, Subventionspolitik für Investitionen und Arbeitskräfte, die Instrumentalisierung des öffentlichen Dienstes zur Absorption von Arbeitsuchenden: Positionen dort waren zumeist doppelt besetzt. Junge Männer mit Wohnsitz in Berlin waren vom Wehrdienst befreit; die Schwulenszene entfaltete ihre Anziehungskraft, und es gab eine Nachtkultur ohne Polizeistunde. In Berlin waren Sachen möglich, die es woanders nicht gab. Berlin hat die angezogen, denen ihre Herkunftsorte zu eng, zu spießig, zu kontrolliert waren, die frei sein wollten und glaubten, in Berlin endlich die freie Luft der einzigen deutschen Weltstadt atmen zu können.

In diesem Milieu entwickelte sich die Idee einer Revolutionierung des Subjekts, einer Wendung nach Innen. Es war klar: Die Stadt ist politisch und ökonomisch bedeutungslos und alimentiert. Die Veränderung fand in den Beziehungen statt, in Liebesbeziehungen, erotischen Beziehungen, Eltern-Kind-Beziehungen; man befaßte sich mit der Innenansicht des Lebens, aber nicht im romantischen, sondern im gesellschaftspolitischen Sinne. Das war umwälzend, gerade für Minoritäten, die hier ziemlich unbehelligt leben konnten. Damit taucht in dem skurrilen Berlin eine neue Form von menschlichen Verbindungen auf: Beziehungsarbeit. Und Beziehungsarbeit kann gleichwertig neben die Erwerbstätigkeit treten.

(...)