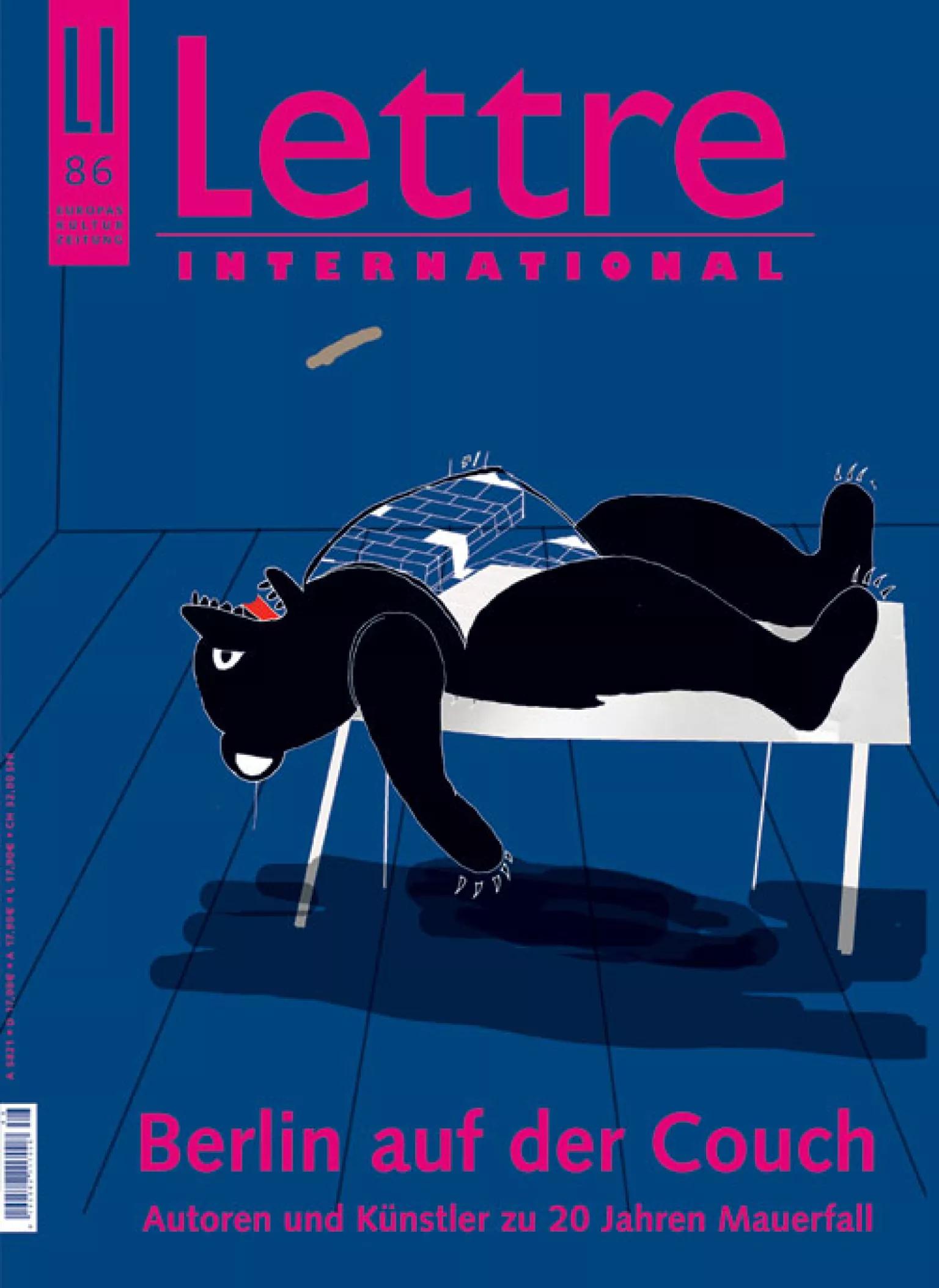

LI 86, Herbst 2009

Postproduction Berlin

Kulissenkult und gutes Leben im Jurassic Park des realen SozialismusElementardaten

Textauszug

(...) Berlin war das Nervenzentrum des Kalten Krieges. Wie hast du die Auflösung dieser Hochspannungszone wahrgenommen? Berlin war ja nicht nur ein natürlicher Konfrontationsraum des kalten Krieges, sondern wurde künstlich ernährt; es war ein Ort der Finanzinjektionen und Subventionen, es wurde in Selbstbilder, Feindbeschreibungen, Drohformeln, Sprachgewohnheiten, in Symbolik und Mythologisierung investiert, es war ein bestens ausgestatteter Ausstellungsraum der jeweils eigenen Überlegenheit. Intellektuelle und Künstler haben in diesem Schaufenster des Westens recht behaglich und privilegiert leben können.

Das gilt für beide Seiten. Auch die DDR pflegte die Avantgarde mit Bertolt Brecht. Brecht war wahrscheinlich der radikalste Avantgardeautor in Deutschland, und er lebte in der DDR. Einige Wochen nach dem Fall der Mauer kam ich nach Berlin und bin zu Fuß von West nach Ost gegangen, Unter den Linden entlang. Es war ein denkwürdiger Spaziergang. Die Straße war absolut leer, nirgends Menschen, und ich fand mich völlig unvorbereitet in dieser Situation. Alles war leer, keine Cafés, keine Fußgänger, kein Leben auf den Straßen, überhaupt nichts – und da war sie, die merkwürdige Atmosphäre der Neuen Sachlichkeit, Bilder aus den zwanziger, dreißiger Jahren, leere Straßen, als ob man plötzlich in ein Gemälde hineinspaziert. Ich ging weiter und weiter, und dann habe ich plötzlich die Museumsinsel entdeckt, ohne zu wissen, daß es die Museumsinsel ist. Weiterhin war alles menschenleer, alle Museen standen offen, es gab keine Eingangskontrollen, ich bin einfach von einem Museum ins andere gegangen, schließlich ins Pergamonmuseum, zum Pergamonaltar, vor dem ich nun völlig allein stand. Plötzlich hörte ich Schritte hinter mir, und jemand, in dem ich einen Kulturfunktionär aus Westdeutschland erkannte, sagte: „Jetzt kommen die aus dem Westen und zerstören alles.“ Ich fragte: „Und warum werden sie alles zerstören?“ Er antwortete: „Weil es für Behinderte nicht geeignet ist. Sie stellen das fest und zerstören alles.“ Das war der erste Kommentar zum Mauerfall, den ich hörte.

Das Pergamonmuseum muß doch in dieser Situation eine ungeheure Entdeckung gewesen sein.

Ja, ich war niemals zuvor dort gewesen. Nach der Immigration habe ich mich als Teil des Westens gefühlt und wußte nicht, was es im Osten alles gibt. Nun war ich fasziniert von der unglaublichen künstlerischen Qualität, es war wie ein Gespenst des 19. Jahrhunderts. Alles war wie im 19. Jahrhundert, und ich habe gedacht, daß der Sozialismus als solcher, abgesehen von den neuen modernistischen Plattenbauten, eine riesige Kühlkammer für die Kultur war … Aufbewahrung in gefrorener Form. Was es da zu sehen gab, wirkte schon etwas angefault, und es war klar, daß das, was erhalten war, sehr schnell zerfallen würde. Das vergesse ich nicht.

Ich erinnere mich noch an eine andere merkwürdige Begebenheit, die surrealistisch anmutete. Das war am folgenden Tag. Ich war eigentlich gekommen, um mit Ilja Kabakow zu arbeiten. Wir gingen nach Ostberlin, standen an der Friedrichstraße, als ein Mann, Russe, vermutlich ein Deserteur, auf jeden Fall jemand, der abhauen wollte, auf uns zu kam und auf Russisch fragte: „Wie kommt man von hier nach Westberlin?“ Kabakow hat es ihm erklärt. Der Russe hat zugehört, eine Pause gemacht und dann noch einmal gefragt: „Wie kommt man von hier nach Westberlin?“ Kabakow hat es ihm noch einmal erklärt. Nach einer kurzen Pause hat er ein drittes Mal gefragt, woraufhin ich sagte: „Ilja, also jetzt reicht es. Gehen wir.“ Plötzlich hat der Russe mich wie vom Blitz getroffen angeschaut und gesagt: „Aber Sie sprechen auf Russisch – ich habe die ganze Zeit gedacht, Sie sprechen auf Deutsch.“ Er war so verwirrt, daß er nicht verstanden hat, daß wir nicht auf Deutsch, sondern in seiner eigenen Sprache gesprochen haben. Für mich war das wie eine Metapher dieses historischen Zustands.

Eine Verwirrung in bezug auf die eigene Ortsbestimmung.

Ja, wie Hamlet sagt und Derrida, der in Marx’ Gespenstern damit spielt, daß die Zeit tatsächlich unterbrochen ist, man sich für einen Augenblick in einer Pause des Stillstands befindet, bevor alles wieder beginnt, sich zu bewegen. Wie bei einer Filmvorführung, bei der man Pause macht, weil die Filmgeräte beschädigt sind, der Film plötzlich stehenbleibt, dann wieder läuft, weil man die Maschine repariert hat. Man hat das Gefühl, daß Gespenster hineinspuken, in diese Pause zwischen einer ersten Filmsequenz und einer zweiten, die zu laufen beginnt, wenn diese Maschine wieder zu laufen beginnt.

Man selbst ist in diese Pause hineingestolpert, aber wer hat die Filme dann weiterlaufen lassen?

Irgendwann haben die Menschen angefangen, wieder zu arbeiten. In dem Augenblick, in dem man versteht, daß man ein Frühstück braucht, ein Abendessen, eine Arbeit, wird man daran erinnert, daß man etwas benötigt, und dann löst sich die Erstarrung.

Hattest du damals eine Vorstellung, was sich aus dieser Phase entwickeln würde? Vor 25 Jahren konnte man das Taj Mahal in Indien ungehindert besuchen, sich in den Park legen und meditieren, heute steht man in einer Touristenschlange, zahlt Eintritt, alles ist kontrolliert, kalkuliert, kommerzialisiert. Auch in der DDR wirkte vieles damals gleichermaßen zeitenthoben wie ökonomiefremd.

Alles war ökonomieenthoben, denn letztendlich hatte man diese Freiheit des gemeinsamen Eigentums, einem gehörte nichts und alles. Man hatte diesen freien Spaziergang. Man hatte unendliche Zeitreserven. Dann wurde schnell alles privatisiert und restrukturiert und organisiert und begrenzt, und dieser Freiraum und diese Solidarität lösten sich auf. Die Menschen besaßen eine große Solidarität – das spürte man in Ostdeutschland wie in Osteuropa generell noch eine Weile, ein gewisses Gefühl für geteiltes Schicksal. Nicht so im Westen, wo jeder überzeugt ist, sein Schicksal sei von dem der anderen unabhängig. Obwohl man mit dem Schicksal unzufrieden war, gegen dieses Schicksal revoltiert hatte, teilte man in sozialistischen Ländern lange Zeit mit anderen sowohl das Schicksal als auch die Revolte. Diese Individualisierung und das Empfinden, in der Welt allein gelassen worden zu sein und nichts mit anderen gemeinsam zu haben, mußte man noch verinnerlichen, und man weiß nicht, inwieweit die Leute das gelernt haben, wenn man sieht, daß sie sich nach wie vor an Ethnizität, Nationalismus klammern, wobei sie mittlerweile wissen müßten, daß das alles nicht hilft. Zunächst haben die Leute im Osten geglaubt, daß der Westen dem Wesen nach etwas ist, das ihrem eigenen Staat gleicht, nur eben reicher. Die Menschen haben zunächst nicht verstanden, daß dieser Reichtum zwar da ist, aber dadurch produziert wird, daß man im Westen stärker versklavt wird und viel unerbittlicher gezwungen ist, zu arbeiten und sich durch Arbeit mehr auszubeuten oder ausbeuten zu lassen, als im sozialistischen Osten. Das Hauptproblem des Sozialismus bestand darin, daß er die Leute nicht genug ausbeutete. Deswegen waren die sozialistischen Länder nicht so reich.

„Nicht ausbeutete“ in dem Sinne, daß nicht genug Kapital akkumuliert wurde …

Es konnte nicht genug Kapital akkumuliert werden, weil zuwenig gearbeitet wurde. Die meisten Menschen haben wenig gearbeitet. Viele haben in der Arbeitszeit halb geschlafen oder gefrühstückt, Kaffee getrunken, eingekauft. Sie waren nicht gezwungen, systematisch zu arbeiten, nicht einmal in ihrer Arbeitszeit. Im Westen wiederum kann nur der überleben, der nicht nur in seiner Arbeitszeit arbeitet, sondern auch außerhalb dieser Arbeitszeit. Die Menschen litten ja im Sozialismus nicht unter extremer Armut oder materieller Not. Sie hatten zu essen, sie hatten eine vernünftige Krankenversorgung, sie konnten sich in Osteuropa auch bewegen. Sie litten aber an einem Entzug ästhetischer Qualitäten und konsumptiver Diversität, also an der Vielfalt der Wahlmöglichkeiten in bezug auf Produkte, Konsum und Reisemöglichkeiten.

Was waren deiner Wahrnehmung nach die Hauptmotive für die Revolte, war es eher das Materielle oder das Freiheitsbedürfnis?

Auch im Sozialismus konnte man sich den anderen Leuten überlegen fühlen und somit sowohl materiell wie auch geistig zufriedengestellt sein. Schon Freud hat gelehrt, daß die kleinen Unterschiede für Menschen größere Bedeutung haben können als große Unterschiede. Hierarchien gab es auch in Ostländern, es gab Neid, Konkurrenz oder Freude daran, daß man etwas hat, was die anderen nicht haben. All diese niedrigen Instinkte wurden befriedigt. Was nicht befriedigt wurde, war die Reiselust, man fühlte sich wie in einem Gefängnis, hatte das Gefühl, eingesperrt zu sein. Und das widerspricht der menschlichen Natur. Keiner versteht, warum man diesen Schritt tun darf und einen zweiten darüber hinaus plötzlich nicht mehr. Das war auch nicht erklärbar. Man hatte das Gefühl, man kann sich mit anderen nicht vergleichen, weil man nicht weiß, wie sie leben, und weil diese nicht wissen, wie man selbst lebt. Man war abgeschnitten, man vermutete, daß man von etwas, das eine Chance bieten könnte, willkürlich isoliert war; das ist kein gutes Gefühl.

Irgendwo am Anfang des Leviathan reflektiert Thomas Hobbes das Wort Freiheit. Er sagt, viele meinten, wahre Freiheit sei die Freiheit des Denkens, die Freiheit des Sprechens, die Freiheit des Gewissens. Aber das alles sei nicht richtig, die wahre Freiheit sei die Freiheit der Bewegung des menschlichen Körpers im Raum. Wir sind letztlich alle Materialisten, und die geistige Wahrheit genügt uns nicht. Erst wenn wir uns frei bewegen dürfen, fühlen wir uns frei. Materialistisch gesehen ist der Unterschied zwischen Freiheit und Konsum nicht so groß. In beiden Fällen geht es darum, sich durch die Welt zu bewegen, in der einen oder anderen Form. Denken reicht nicht aus, reine Imagination reicht auch nicht aus.

(...)