LI 150, Herbst 2025

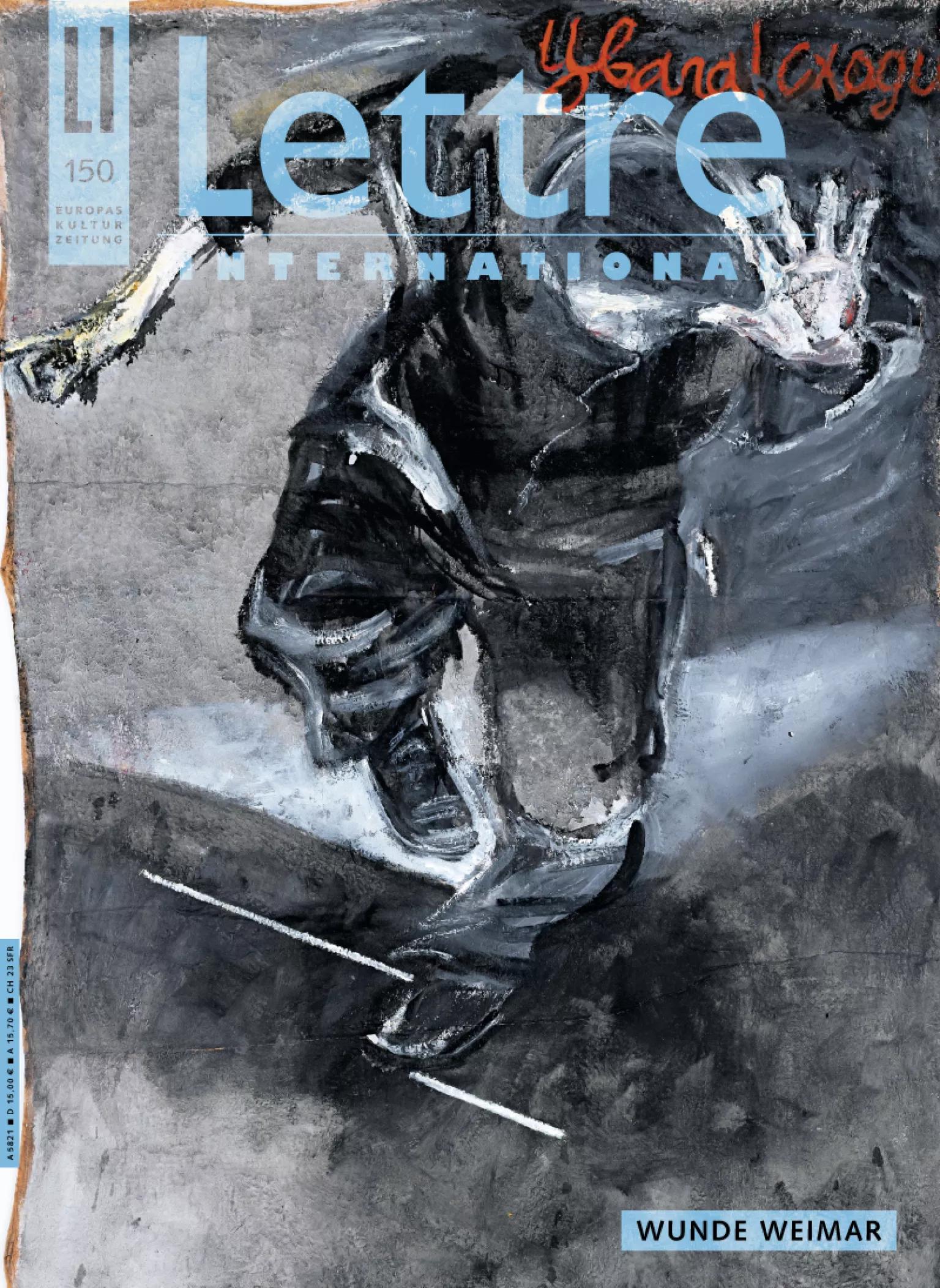

Lächelnde Apokalypse

Ein radikales Körpertheater und seine Wurzeln im Wiener AktionismusElementardaten

Genre: Gespräch / Interview

Textauszug: 6.642 von 42.892 Zeichen

Textauszug

FRANK M. RADDATZ: Frau Holzinger, Sie stammen aus Wien, haben in Amsterdam Tanz studiert. Mittlerweile listet die Zeitschrift Monopol Sie als einfluflreichste Künstlerin des Jahres 2024. Wie entstand die Idee, radikales Körpertheater zu machen?

FLORENTINA HOLZINGER: Der Umgang mit dem Körper war definitiv das, was mich fasziniert hat. Als Teenager war ich sportlich überaus aktiv und geradezu athletisch orientiert. Insbesondere begeisterte mich der Tanz: Vor allem dessen Virtuosität und Technik wie auch die Disziplinierung. Damals wollte ich Tänzerin werden. Allerdings war mein Körper zu wenig konform und entsprach meine Technik nicht den üblichen Maßstäben. Das hatte zur Folge, daß ich es nicht schaffte, in irgendeiner Tanzakademie unterzukommen. Relativ spät, als ich schon in meinen Zwanzigern war, faßte ich spontan den Entschluß, mich in ein Choreographie-Studium zu stürzen. Im Grunde bin ich eine Quereinsteigerin. Anfangs hatte ich noch große Zweifel und fragte mich, ob man überhaupt Choreographie studieren sollte, ohne davor jemals Tänzerin gewesen zu sein?

DISZIPLIN UND UTOPIE

Ich war in einer Ausbildung gelandet, die von einem absolut freien Tanzbegriff ausging. Sowohl in bezug auf Tanztechnik wie auf das Spektrum dessen, was es verdient, auf der Bühne gezeigt zu werden. Das entsprach anfangs keineswegs dem, was ich mir von so einem Studium erwünscht hatte. Meine Hoffnung war eher, daß ein rigoroses körperliches Training stattfindet, wo man jeden Tag irrsinnig schwitzt, und dieses strenge Reglement mit der Zeit Früchte trägt. Aber so war es nicht. Ich bin eher naiv in die experimentellen Tanztheaterprojekte hineingestolpert, und es dauerte etwas, bis ich feststellte, daß das eine coole Angelegenheit ist. Plötzlich war ich wie elektrisiert, und mir wurde klar, daß ich mich gänzlich dieser Art Körperarbeit verschreiben will. Und zwar möglichst kompromißlos. Der Körper war für mich nicht nur ein Instrument oder ein angemessenes Ausdrucksmittel, sondern vor allem ein Augenöffner.

Vom Beginn dieses Choreographie-Studiums an waren wir auf uns selbst verwiesen. Wir wurden in einen leeren Raum gestellt und mußten herausfinden, was man macht, wenn man mit sich und seinem Körper allein auf einer Bühne steht. Im Endeffekt hat sich dieses Verfahren als enorm fruchtbar herausgestellt. Es gewährt dir Zugang zu einem unerschöpflichen Potential, weil du in dieser Situation gezwungen bist, dich mit deiner eigenen Definition von Tanz oder Bühnenarbeit auseinanderzusetzen. Mir kam es enorm zugute, daß ich nicht von einem Choreographen, einer Choreographin definiert wurde, die festlegten, was Tanz bedeutet. Vielmehr mußte ich für mich selbst klären, was mich daran reizt. Ständig fragst du dich: „Was ist Virtuosität auf der Bühne? Was ist Tanztechnik auf der Bühne?“ – und bist ununterbrochen herausgefordert, darauf Antworten zu entwerfen. Die Erfahrung, ganz auf sich selbst zurückgeworfen zu sein, hat mich von Anfang an ungemein inspiriert und ist noch immer ein unerschöpflicher Brunnen. Auf dieser Haltung, die ich dem Tanz verdanke, basiert meine Arbeit als Regisseurin im Theater wie in der Oper, und mit ihr nähere ich mich auch dem visuellen Kunstkontext, wenn ich nächstes Jahr den österreichischen Pavillon der Biennale in Venedig gestalte.

FRANK M. RADDATZ: Das signifikante Attribut Ihrer Signatur ist die Fokussierung auf den weiblichen Körper, den Sie mit unvergleichlicher Wucht auf der Bühne präsentieren.

FLORENTINA HOLZINGER: Besonders der weiblich gelesene Körper macht aufgrund seiner Geschichte eine Recherche auf der Bühne unabdingbar, will man zu neuen Definitionen von ihm gelangen. Es handelt sich nicht bloß um einen Körper, der sich durch Zeit und Raum bewegt. Im Gegenteil sind stets, wenn auch unterschiedliche, kontextabhängige, Erwartungshaltungen auf diesen Körper gerichtet. Wenn heute, nachdem seit etlichen Jahren Arbeiten von mir auf der Bühne zu sehen sind, die Zuschauer in eine Florentina-Holzinger-Show gehen, rechnen sie damit, einer radikalen Tanzperformance beizuwohnen und mit weiblichen Körpern konfrontiert zu werden, die keineswegs als Opfer ausgestellt werden; Körper, die ihr Potential ausschöpfen, obwohl über Jahrhunderte Machtverhältnisse in sie eingeschrieben wurden. Für mich ist diese Erwartungshaltung eine große Inspirationsquelle. Ein Ansporn, der uns ermuntert, unseren Freiraum tiefer auszuloten und die Grenzen des Körpers wo immer möglich zu erweitern. Prinzipiell begreife ich den Theaterraum als Ort, wo Utopien aufgeführt und überhaupt realisiert werden können. Diese Utopie-Entwürfe antworten stets auf die tatsächliche Realität, ganz unabhängig davon, in welchem konkreten politischen Moment wir uns gerade befinden.

(…)

Für mich als Tänzerin war Ballett als Form immer ein wesentlicher Bezugspunkt. Einerseits habe ich Ballett als sehr elitär wahrgenommen, mich ausgeschlossen gefühlt, und es existierten viele Reibungspunkte, die für mich als zeitgenössische Künstlerin geradezu provokativ waren. Gleichzeitig existiert jedoch eine Verwandtschaft: Ballett ist eine sehr extreme Tanzform, Inhalte werden immens überstilisiert, es gibt einen eindeutigen Hang zur Groteske, speziell das romantische Ballett ist unglaublich phantastisch und fast mystisch. Das sind alles Aspekte, die ich in der Kunst schätze. Ich würde mich nicht mit dem klassischen Ballett beschäftigen, wenn ich nicht eine Leidenschaft dafür empfände. Seine Formensprache fasziniert mich, weil sie eine Art von Körperutopie ausdrückt. Wir bekommen einen Körper zu sehen, der mehr kann als der Körper eines Normalsterblichen, und erleben, wozu der Körper imstande ist, wenn er sich einer Transformierung unterzieht. Gleichzeitig ist es mir wichtig zu zeigen, daß dieser Traum bedeutet, daß die Ballerina jede Menge Qualen über sich ergehen lassen muß. Ich finde es nur konsequent, die beiden Seiten dieser Medaille, also in diesem Fall die Bühne und den Backstage-Bereich eines Opernhauses, in den Fokus zu rücken. Das eine existiert nicht ohne das andere. Deswegen besitzen sowohl die Tanztechnik wie die Mechanismen und die Machtstrukturen dahinter eine Berechtigung, auf der Bühne präsentiert zu werden. Das gehört alles zum Ballett. Nichtsdestotrotz kann Schwanensee das Aufregendste sein, was ich überhaupt in meinem Leben gesehen habe. Einfach, weil es andere Synapsen explodieren läßt, als dasjenige, was ich im Alltag vor die Nase gesetzt bekomme. Die Akteure auf der Bühne haben sich wie Nonnen mit Haut und Haaren einer Sache verschrieben. Davor habe ich großen Respekt. So gesehen handelt es sich um einen kritischen Umgang mit Tanzgeschichte, aber auch um eine Hommage an das Ballett und seine Traditionen.

(…)