LI 150, Herbst 2025

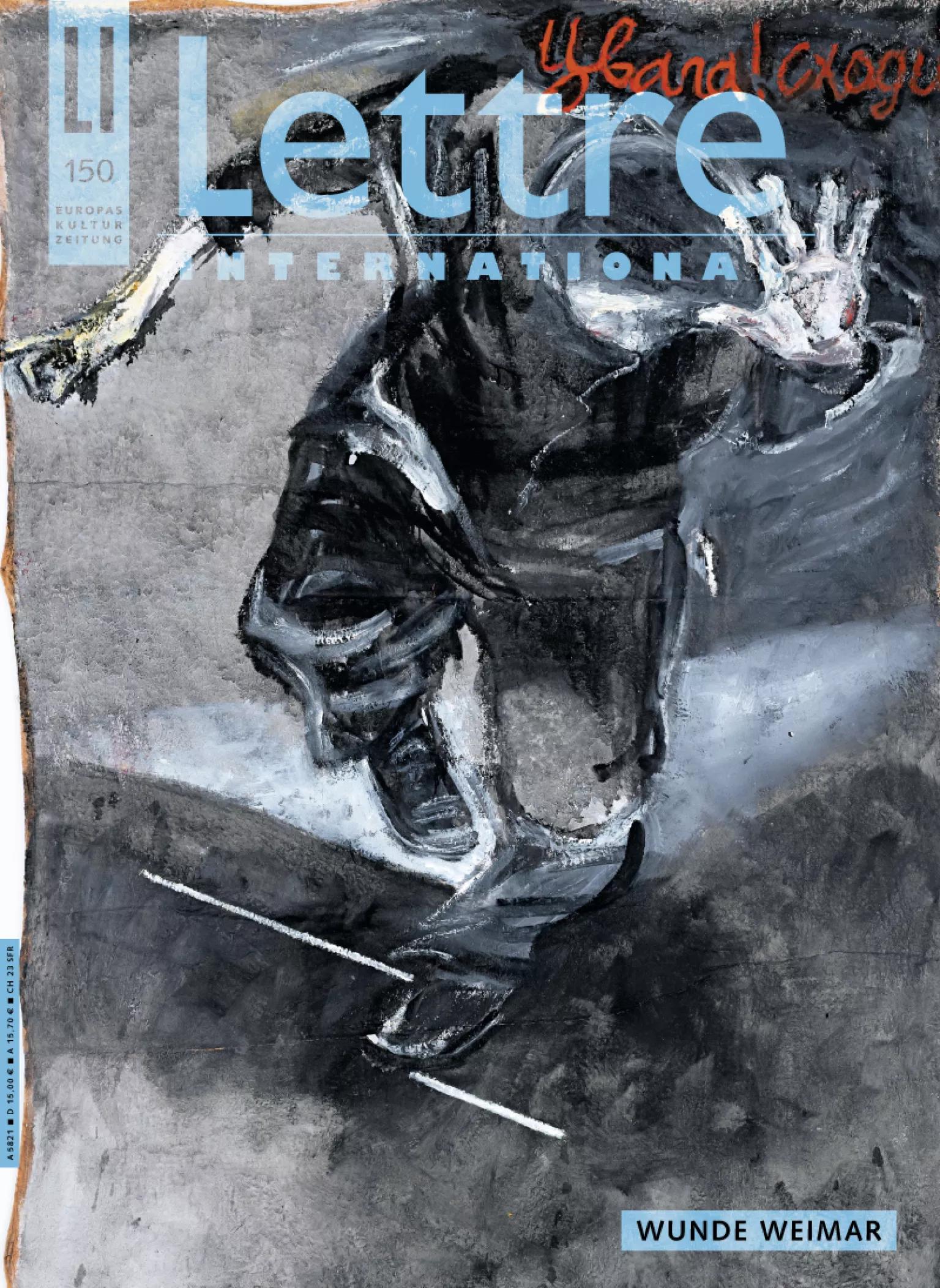

Wunde Weimar

Streifzüge durch die Geistesgegenwart einer Stadt – Berg, Zentrum, RandElementardaten

Textauszug

DENK ICH an Weimar, so ertönt entsprechend den drei Lauten des ausgesprochenen Namens („wa“, „i“, „mar“) ein Dreiklang in meinem Kopf: „Wa-i-mar“. „Wa“, beginne ich zu assoziieren, wie „Wahrheit“ – und ich rufe mir den kulturellen Aufbruch eines Residenzstädtchens in Erinnerung, in dem, seit in den letzten drei Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts das klassische Viergestirn Wieland, Goethe, Herder und Schiller Einzug hielt, Menschen und Bücher leben; „I“ wie „Institutionalisierung“ – und mir steht der Schauplatz vor Augen, der durch die verfassunggebende Nationalversammlung 1919 zum Namensspender für die erste deutsche Republik wurde; „Mar“ wie „Marter“ – und mich umfaßt die Vorstellung des auf dem Ettersberg bei Weimar errichteten Konzentrationslagers Buchenwald. Kurz, der Dreiklang „Wa-i-mar“ evoziert in mir die Trias „Geist – Staat – Terror“.

Wenn dem Städtenamen Zeit zum Nachhall bleibt, setzt ein unwillkürlicher Bewußtseinsstrom von Personen, Bildern und Zitaten ein. Wie wenn man eine durch Sammeln angefüllte Schachtel mit der Aufschrift „Weimar“ vor sich ausleert und dann mit einem Haufen von Erinnerungsstücken konfrontiert ist. Was einen erst einmal überfordert. Weil es sich nicht im Handumdrehen in eine Erzählung umwandeln läßt. Wären es doch Puzzleteile! Dann würde etwas Mühe ein sinnvolles Ganzes versprechen. Doch handelt es sich um ein Sammelsurium an Hinterlassenschaften, um zusammengewürfelte Bruchstücke von Besuchen, Begegnungen, Eindrücken, Gesprächen, Lektüren. Spuren, die sich keinem Prinzip unterwerfen lassen. Außer dem der Chronologie.

(…)

SCHNITT. Oft dachte ich im Sommer 2024 an Weimar und Thüringen, wo im September ein neuer Landtag gewählt werden sollte. Die politischen Spannungen, welche die gesamte Bundesrepublik durchzogen, sollten in Thüringen in aller Härte ausgetragen werden. In dem der 17 Länder, aus denen sich die erste deutsche Republik konstituierte, in dem ein Bündnis bürgerlicher Parteien 1924 erstmalig Rechtsextremisten an der Macht beteiligte. Wo inzwischen eine Minderheitsregierung mit einem linken Ministerpräsidenten an der Spitze von dem wirkmächtigsten Landesverband einer Partei herausgefordert wurde, die, um ein völkisch-nationalistisches Deutschland wiederzubeleben, eine erinnerungspolitische Kehrtwende propagierte und das Blaue vom Himmel versprach. Zwar entschieden sich mehr als dreißig Prozent für eine blaue Vertretung, aber eine erste schwarz-lila-rote Koalition in Deutschland übernahm die Regierung. Als das Drei-Parteien-Bündnis, das über genau die Hälfte der Sitze im Landtag verfügt, seine Arbeit aufnahm, erinnerte ich mich an den Anfang von Werner Bräunigs in den 1960er Jahren geschriebenen, erst 2007 publizierten Gesellschaftsroman Rummelplatz. Bräunig schildert den historischen Kristallisationspunkt der DDR-Gründung in Form eines Windes, der über das Territorium des neuen Staates dahinzieht: „Die Nacht des zwölften zum dreizehnten Oktober schwieg in den deutschen Wäldern; ein müder Wind schlich über die Äcker, schlurfte durch die finsteren Städte des Jahres vier nach Hitler, … ging behutsam durch die Buchenwälder des Ettersberges hinab zum Standbild der beiden großen Denker und den Häusern der noch größeren Vergesser … Es war eine kühle Nacht, und die Menschen in den schlecht geheizten Wohnungen fröstelten. Die Herbstkälte schlich sich in ihre Umarmungen und ihr Alleinsein, ihre Hoffnungen und ihre Gleichgültigkeit, ihre Träume und ihre Zweifel. Nun waren die Reden verstummt, die Kundgebungen geschlossen, die Proklamationen rotierten zwischen den Druckzylindern der Zeitungsmaschinen. Straßen und Plätze dampften im Morgenlicht. Die ersten Schichtarbeiter zogen in die Fabriken. Die Plakate welkten im Wind.“ 2 Der Wind durchmißt ein Staatsgebiet, auf dem sich symbolisch prägnant Vergangenheit und Gegenwart kreuzen, auf dem „die Buchenwälder des Ettersberges“ im Verbund mit dem Goethe-Schiller-Denkmal auf dem Weimarer Theaterplatz ein Junktim aus Weimarer Klassik und NS-Konzentrationslager markieren. Bräunig entwirft eine gesellschaftliche Stimmungslage zwischen Freude und Ernüchterung, Hoffnung und Bedenken, und deutet an, worauf es ankommen wird: auf die Mühen der Ebene. Vor der Realisierung des Möglichen steht die Aneignung der Wirklichkeitsfülle.

„Bräunig“, so dachte ich, „befreit das Versprechen vom politischen Neustart von seiner rhetorischen Hülle.“ Kühne Thesen zu lancieren und politische Affekte zu schüren bleibt substanzlos, solange die Voraussetzung des Handelns ignoriert wird: Die Spuren der Geschichte im Raum sind das Fundament der Zukunft. Dringlichste Aufgabe einer neuen Politik müßte zunächst sein, das Lebensterrain zu vermessen. Zu sondieren, wie Menschen verortet sind, um zu bestimmen, wie ihre Verschränkung mit den anderen quer durch die räumlichen Ebenen (lokal, regional, national, global) verläuft. Ein Streben nach Bodenhaftung, das sich darin ausdrückt, ein Territorium mittels der es durchziehenden zeitlichen Stufen zu beschreiben. Dieser Impuls ließ in mir zur Jahreswende die Entscheidung reifen, den Inhalt meiner Gedächtniskiste mit all den Geschichten, Bildern und Lesefrüchten in einen Rucksack zu kippen und mich auf Streifzüge durch Weimar und Umgebung zu begeben. Ohne überzogene Erwartungen. Mein Umherstreifen würde nicht dazu führen, meine disparaten Gedächtnisspuren umstandslos zur geschlossenen Bildfolge eines Daumenkinos zusammenzufügen, aber vielleicht ließen sich Elemente zu Gliedern einer Kette auffädeln. Ich ordnete meine Erinnerungen geographisch, projizierte das Schema auf eine Wanderkarte und entschied mich für ein dreiteiliges Unterfangen: Berg – Stadt – Rand. Das war mein Vorhaben für das neue Jahr: Auf die Erkundung des Ettersbergs sollte die der Weimarer Innenstadt und eine der Randgebiete folgen.

(…)