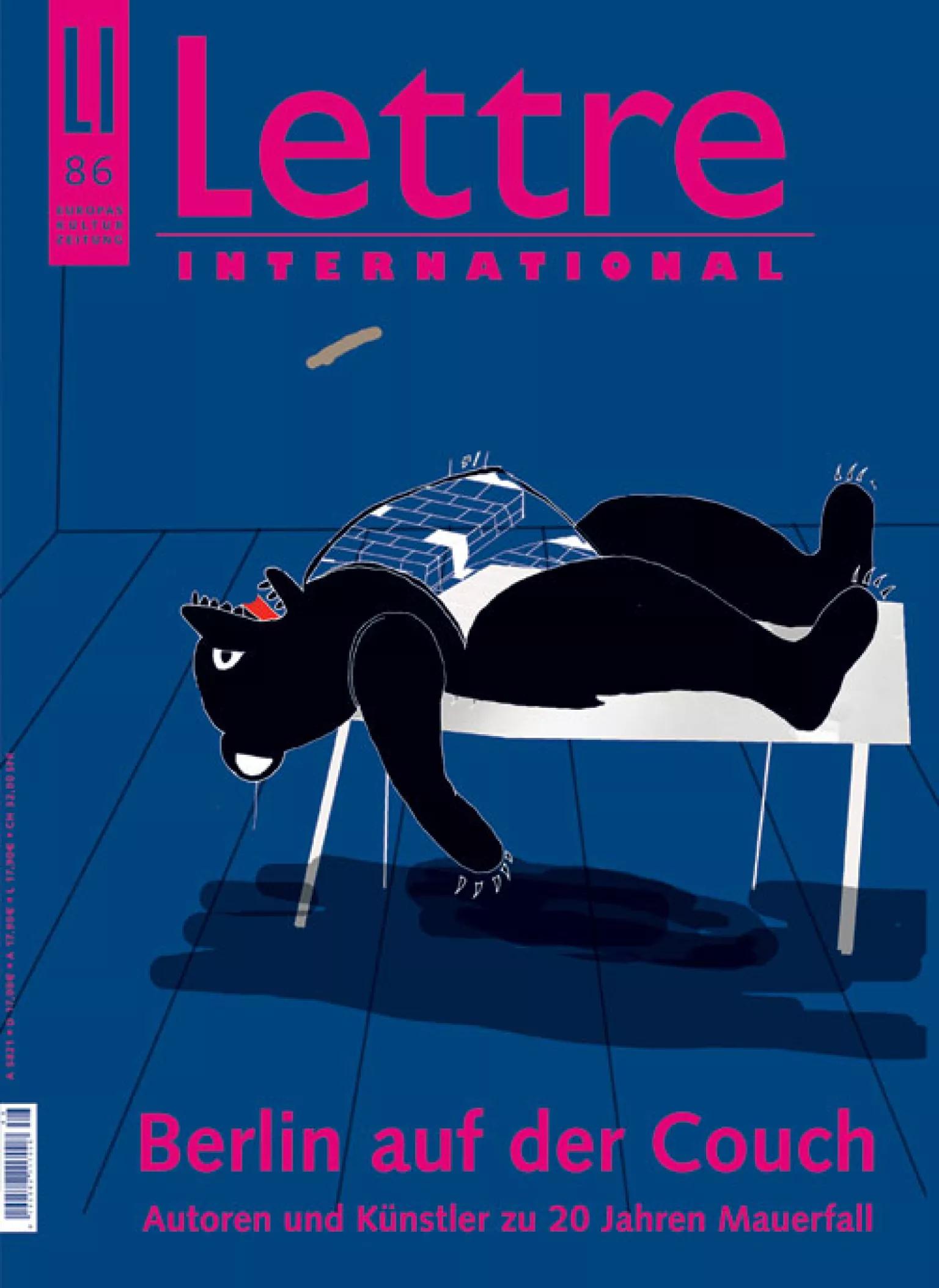

LI 86, Herbst 2009

Zwei Türme plus Einer

Alexanderplatz, Olympiastadion, Telegraphenberg - FeldforschungenElementardaten

Genre: Literarische Reportage / New Journalism, Stadtporträt

Übersetzung: Aus dem Englischen von Eike Schönfeld

Textauszug

(...) Unser Gang durch Berlin am 12. August 2009 begann am Fernsehturm. Auf dem Platz bei der Marienkirche, wo ich, bevor wir mit dem Fahrstuhl aufwärtsschweben, einen Engel mit Schwanenflügeln begutachte, besetzen diskrete Stadtstreicher Bänke und greifen in Säcke und Taschen nach ihren Flaschen. Wieder schwenke ich nach Hackney: der Kanal frühmorgens, die Trinker auf ihren Plätzen, die flotten Geher, alle in Schwarz, in intensiven Gesprächen auf Deutsch begriffen. Während unsere entfremdeten Künstler aus besetzten Speicherlofts nach Berlin ziehen, wo es billiger und interessanter ist, revanchieren sich junge Deutsche. Journalisten, Architekten, Photographen. Eine davon zog mich an einer Bushaltestelle in der Kingsland High Street in ein Gespräch. Sie suchte das berühmte Lesbenviertel von Hackney, die Bars und Cafés mit den Performancekünstlerinnen, von denen sie so viel gelesen hatte. Der Dorn der Moschee weiter südlich war wie ein schwaches Echo des Fernsehturms.

Heute ist das rotierende Restaurant wegen einer Hochzeit in Weiß geschlossen. Die Schlange, in der wir gestanden hatten, und die komplizierte Ticketprozedur erinnern an das ehemalige Ostberlin. Doch das Panorama der Stadt, die Engelsvision, derer Wim Wenders sich bedient hatte, erlaubt uns eine Justierung und daß wir uns die Straße, auf der wir weit in den Westen, zum Olympiastadion, gehen wollen, schon einmal ansehen. Am eindrucksvollsten ist die Karl-Marx-Allee: unerbittliche Geometrie, darin Vegetationsflecken – ein formales Alphabet von Hochhaussiedlungen.

Als wir zum Alexanderplatz hinabgleiten, ist er nicht da. Wir sind in einen anderen Osten versetzt, Ostlondon und Essex: Barking, Dagenham, Romford. Eine trostlose Piazza mit schlecht gestalteten architektonischen Eingriffen, ein Bahnhof und eine Auswahl wenig einladender Cafés. Verwirrte Touristen schneiden in festes Gebäck, gluckern Ersatzkaffee. Meine Frau macht eine Bemerkung zu fehlenden Hunden und Katzen. Wir sind am falschen Ort, sage ich ihr. Hier sind die Hunde schon alle aufgegessen. Beim Abendessen mit dem Herausgeber, der mein Berlin-Stück bestellt hat, erfuhr ich, daß es in den Außenbezirken jede Menge Hunde gebe. Vielmehr sei es eine Stadt der Füchse, die in den Kellern verlassener Gebäude lebten. Der Marder, die sich in Automobilen häuslich einrichteten und auf Kabeln kauten. Sogar Wölfe würden langsam wieder näher an die Stadt herankommen.

Ein Mann, den ich in Manchester kennenlernte, wo ich eine Reise durch eine Stadt beschrieb, die mir ebenso unbekannt ist wie Berlin, enthüllte mir, er habe ein eigenes Projekt am Alexanderplatz begonnen. Er folgte der Bahnlinie zu Fuß bis an die polnische Grenze. Keine Photos, viele Zeichnungen. Für einen möglichen Comicroman. „Hast du Döblin gelesen?“ fragte ich. „Nie gehört. Es war einfach eine günstige Haltestelle.“

Die ersten Spuren der Leichtathletikweltmeisterschaft waren im Schaufenster eines Kaufhauses ausgestellt: blutlose Albinofiguren, Billigversionen von Leni Riefenstahls arischen Meistern, angetan mit den passenden Farben ihrer Nationen. Die Niederlande, Australien, Korea. Skulpturen, weiß wie Schmalz: fleischlos, Muskeln auf den Übungsgeräten gestählt, die im Fitneßstudio im Untergeschoß des Fernsehturms zu sehen waren. Hinter den Modellen spiegelten sich in Wolkenschwaden die Häuserblocks des Platzes. Eine Stadt in Flammen. Mein einheimischer Informant meinte, die Behörden seien nervös so kurz vor den Wahlen. Wegen der ernsthaften Beteiligung Deutschlands an den High-Tech-Aspekten des Afghanistaneinsatzes erinnerten sich die Leute an die Anschläge in Madrid. Es war zu Verhaftungen gekommen, Zugezogene und gebürtige Deutsche, in einem Haus auf dem Land.

Unter den Linden reißt uns dahin, wie man es von der Straße erwartet, Richtung Brandenburger Tor. Ein erfrischender Schauer kühlt uns ab. Es gibt so viel aufzunehmen, daß es fast ist, als würden wir gar nicht gehen. Wir sind auf einem Flughafenrollband, einem fahrenden Gehweg, der uns durch Stätten genehmigter Erinnerung zieht. Isherwood entsinnt sich eines Vorfalls, kurz bevor er Berlin verließ, als „eine Gruppe aufgeblasener SA-Männer“ schwatzend und lachend den freien Durchgang auf dieser Allee blockierte. Gehende wurden zu einem Umweg durch die Gosse gezwungen. Der englische Autor studiert in dem Wissen, daß eine zentrale Periode seines Lebens vorüber ist, die Spiegelungen der öffentlichen Gebäude in den Fenstern eleganter Geschäfte. Er schaut „mit trauervoller Festigkeit“, als wollte er diese Bilder seinem Gedächtnis einprägen, sie mitnehmen. Und als Fiktion wieder aufbauen.

Das Brandenburger Tor, das hielt, was seine Ansichtskartenidentität versprach – daß nämlich dort die Mauer schließlich durchbrochen wurde –, ist eine Barriere anderer Art: Straßenkünstler, spontane Musikgruppen, eine Horde Touristen. Ein Mensch, der Fritz Langs Frühwerk vermutlich nicht kennt, steht mir im Weg. Er ist als ein stormtrooper aus Star Wars verkleidet. Das Franchise ist unausweichlich. Ein tapsender Berliner Bär nimmt den Kopf ab und bittet einen grüngesichtigen Vampirsoldaten um eine Zigarette. Der aussieht wie einer der Toten, die von einem Schlachtfeld des Ersten Weltkriegs zurückkehren. Oder wie eine oxidierte Militärstatue, die von ihrem Sockel herabgestiegen ist. Der rauchende Bär erinnert mich an eine Karte aus dem Filmmuseum, die Brigitte Helm in Metropolis in ihrem Vor-Star-Wars-Roboteroutfit zeigt, wie man ihr einen Strohhalm reicht, damit sie aus dem Glas trinken kann, das ihr eine Frau in einem weißen Mantel hinhält. Während eine Assistentin mit einem Fön sich ihres Schweißes annimmt.

Auf der Nordseite der Allee wirbt die würdevolle amerikanische Ikone Gary Cooper, direkt aus Zwölf Uhr mittags, für Solidarität. „Yup.“ Der Sheriff triumphiert, bevor er seinen Stern zurückgibt. Verbannte Hollywood-Linke wie Carl Foreman verzerren die westliche Mythologie. Und sind hier ihrerseits verzerrt. Coop steht aufrecht an einer Grenze, die keine mehr ist. Fußgängern und selbst artigen Radfahrern ist es verboten, durch das Tor zu gehen oder zu fahren. Wir müssen nach links abbiegen, einen Umweg durch den Tiergarten machen. Weswegen wir uns ganz wie zu Hause fühlen. Die Auswirkungen eines Großprojekts, wie in London erlebt, zeigen sich als Schließung von Wegen, Sicherheitsbarrieren quer über öffentliche Wege, gesperrte Bahnhöfe.

Fremdenführer wollen uns in die Gruppe zerren, die zum Denkmal für die ermordeten Juden Europas strebt, Peter Eisenmans Labyrinth der Erinnerungen – ein Garten aus scharfen grauen Stelen. Doch wir geraten in ein Krokodil aus älteren, Poncho tragenden Radfahrern, die ihre Räder folgsam durch den erlaubten Eingang zum Park schieben.

Mein Herausgeber sagte mir, wenn man tiefer in den Tiergarten gehe, begegne man immer wieder Menschen, die an Figuren Becketts erinnerten: Pennern mit Bündeln, Trinkern mit irrem Blick, humorigen Unzufriedenen. Da könnte er, dachte ich, auch Becketts Geist selbst begegnet sein – nicht dem berühmten, vom Blitz getroffenen Dramatiker, der zurückgekommen ist, um eine karge Produktion zu überwachen, sondern dem jungen, unbekannten Wanderer, dem Philosophen der Einsamkeit. Am Beginn seiner Karriere, 1936, setzte Beckett die Segel, hoffte, Verwandte in Deutschland zu besuchen, Gemälde zu befragen und Kontakt mit Malern zu schließen. „Wie wird Deutschland sein?“ schrieb er in sein Tagebuch. „Sechs Monate umherwandern.“ Allein in seiner Hütte, las er Célines Tod auf Kredit. Die perfekte Wahl für eine unbekannte Stadt: Elan, Delirium und Gestörtheit, die er gegen seine Ruhe, seinen Stillstand, seine Erschöpfung setzen konnte. Der junge Beckett, in einem Berlin gefangen, das noch keine Insel war, ging stundenlang im Tiergarten umher. Man spürt noch immer das Muster seiner Schritte in den Sandwegen. Das Mahlen seiner Zähne.

Die Straße des 17. Juni hat, als wir wieder darauf dürfen, Aspekte der Mall vom Admiralty Arch bis zum Buckingham Palace, aber auch des Phoenix Park in Dublin. Denkmäler schimmern immer wieder durch den wohlgepflegten Schirm aus städtischem Grün. Kriege in Stein oder Bronze. Siegessäulen. Figuren dunkler Bestimmung. Mich beeindrucken die Parkarbeiter: wie sauber sie ihre Werkzeuge ausrichten, wie sie schuften, Wege fegen, Bäume stutzen, Pflanzen wässern. Als ich stehenbleibe, um einen limonengrünen Wohnwagen mit dem Logo eines gewetzten Hackebeils und dem Wort „carnivore“ zu photographieren, fahren zwei Radfahrer so dicht an mir vorbei, daß ich den Luftstrom spüre. „Kinski! Klaus Kinski!“ schreit der eine.

(...)